- 小学3年生で初めて漢検8級を受けた体験談

- 実際の得点・間違えた問題などリアルな記録

- 漢検対策で使った教材と勉強法の紹介

- 受けてみて感じたこと・親としての反省点

- 次のステップ(7級)への意気込みとおすすめの考え方

漢検8級、合格しました

2025年2月16日に漢検を受けた我が家のソウ君(当時小3)。

3月下旬に結果が届き、無事合格することができました!

漢字が少し苦手だったけれど、「目標があればがんばれるタイプ」ということで、今回、漢検に初挑戦。

8級は小3レベルの内容なので、学校の授業の総まとめです。

しっかりとコンプリートするためにも苦手な筆順や書き取りを正確に覚える良いきっかけになりました。

勉強を続けるうちに、

「採点がどんどん上がっていく!」という達成感が増えていき、以前よりも漢字に前向きになったのが嬉しかったです。

漢検当日レポートはこちらの記事をcheck⇩

この記事では、漢検8級の結果や勉強方法、親子で感じたことなどをレポートします。

「子どもに受けさせようか迷っている」「勉強のコツが知りたい」という方の参考になれば嬉しいです!

ソウくん

ソウくん今は小4の僕。小3の2月に、はじめて漢検を受けたよ!

繰り返し書く漢字の勉強は、あんまり好きじゃなかったけど、

「合格したい!」って思ってがんばったんだ。

特に筆順をおぼえるのがすごく苦手。

でも、毎日コツコツ続けたら、ちゃんと合格!うれしかった!

初めて受けた漢検の結果、よかったら見てみてね!

漢検8級、点数は?何を間違えた?

何点だった?まずは気になる結果から♪

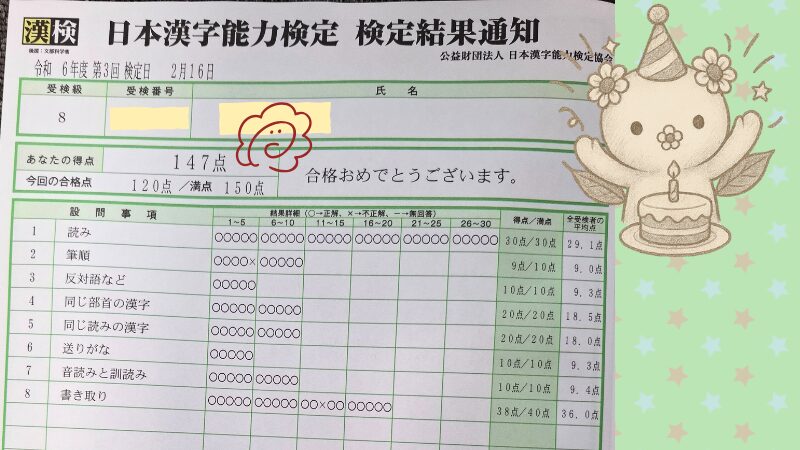

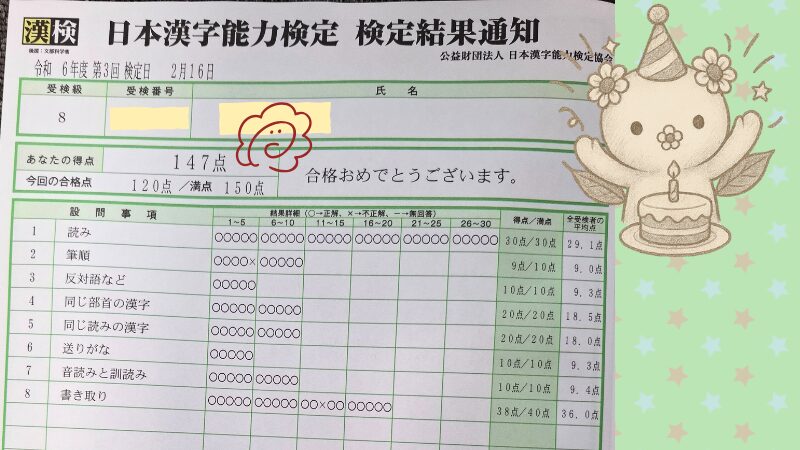

合否は3月中旬にオンラインで確認でき、得点などの詳しい結果は3月下旬に郵送で届きました。

すでに合格は分かっていたのですが、実はソウくんとこんな約束をしていたんです。

「満点だったらFLO PRESTIGE PARISの“FLOの日ケーキ”を。

130点以上ならショートケーキ1個でもお祝いしよう!」

そんなわけで、郵送の詳細結果をドキドキしながら待っていました。

そして届いた結果がこちら!⇩

なんと……2問間違いの147点!

満点にはあと一歩届かなかったけど、すごい!よくがんばった!!

ということで、特別に「FLOの日ケーキ」に決定♪

FLOの日のケーキは“紅茶のいちごタルト”!

苺も紅茶生地も大好きだから、すごくうれしかった!

満点じゃなかったけど、自分でもよくやったなって思う!

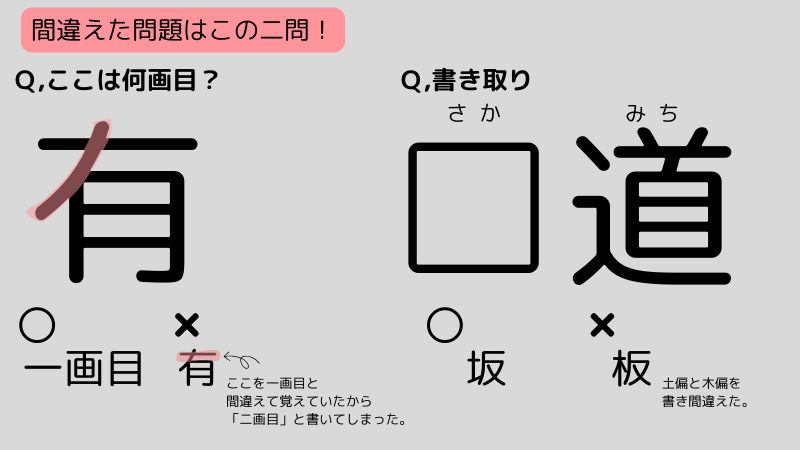

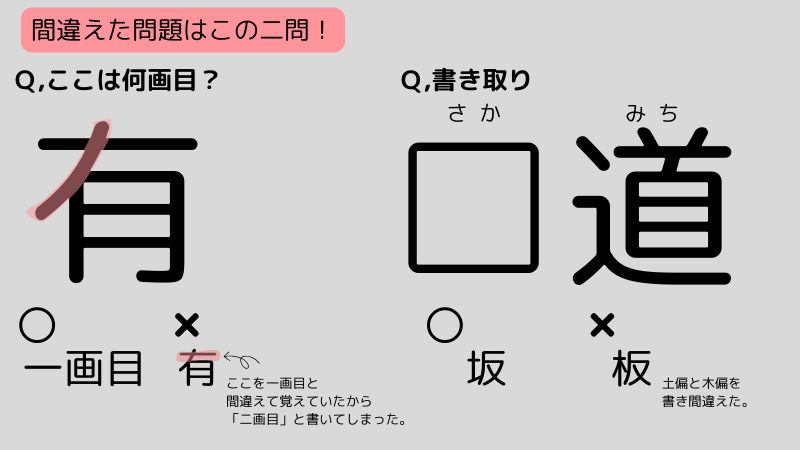

間違えたのはどんなところ?

さて、2問間違えたところは何だったかというと…

- 筆順が1問 “有”

- 書き取りが1問 “坂”

実際にどんなふうに書いてしまったのかは分かりませんが、

どちらも家で練習していたときによく間違えていたところ。

だからこそ、どんな間違えをしたのか想像がつき、

「あーやっぱりあそこか〜!」と納得しつつ、ちょっぴり悔しさもありました。

苦手な筆順と書き取り。

でも、“分からなかった”のではなく、“あとちょっとの正確さ”だったので、

ソウくんも「うーん、惜しかったなあ!」と笑いながら話していました。

“有”の筆順と“坂”の書きかた、家でもよくまちがえてたんだよね〜。

満点だったらもっと嬉しかったけど、自分なりに一生けんめいがんばったから、いい結果だったと思う!

漢検8級の合格率

漢検の結果資料に、2023年度の合格率が掲載されていました。

8級は、なんと82.3%の受験者が合格していたそうです。

5級・6級になると少し合格率は下がりますが、それでも7割以上の子どもたちが合格しています。

この数字を見ると、「漢検って難しそう…」と身構えなくても大丈夫だなと感じました。

しっかり準備をすれば、ちゃんと結果が出せる検定なんだと思います。

初めて受ける方にとっても、「ちゃんと対策すればきっと合格できる!」と背中を押してくれるデータですね。

「合格率が高い=簡単」というより、「受ける子たちが、きちんと準備して臨んでいる」ってことなんだなぁと感じたよ。

ソウくんも、苦手な筆順に向き合って、コツコツがんばったからこその結果。

苦手がある子こそ、こういう“目標”があると、伸びるきっかけになるのかもしれないね。

どうやって合格した?わが家の漢検8級の勉強法

使用した教材と勉強時間

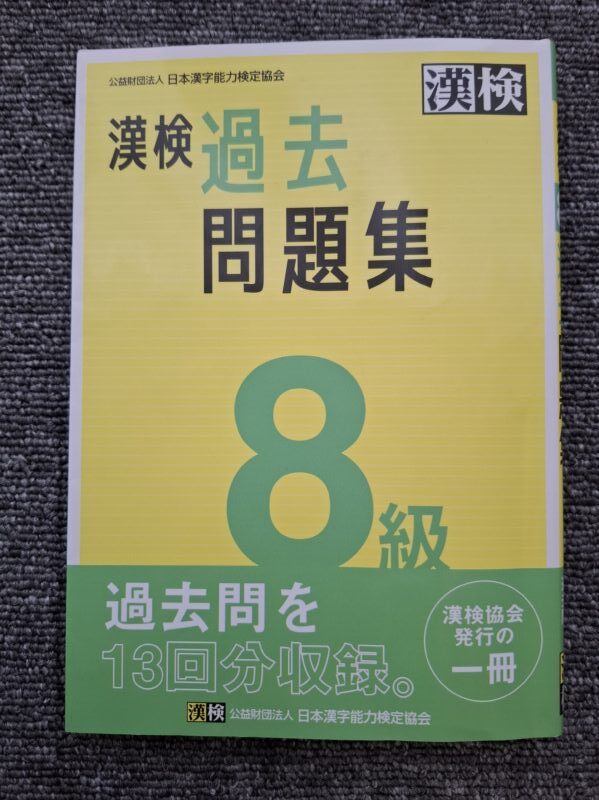

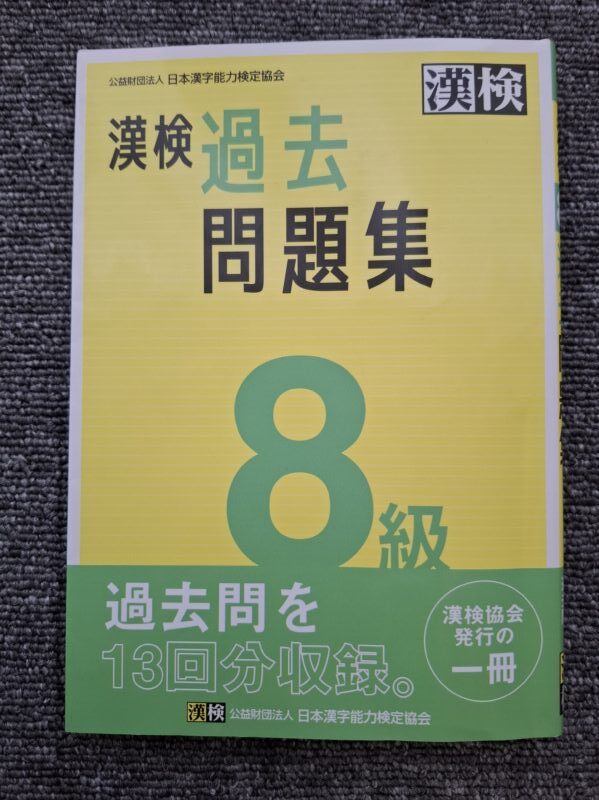

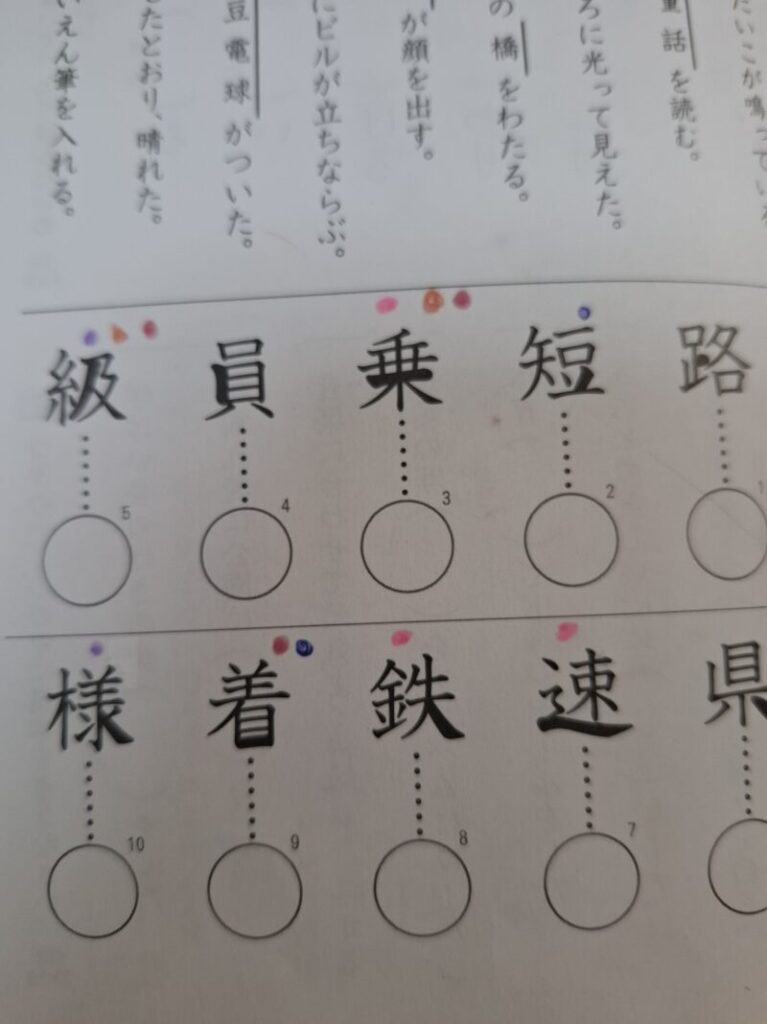

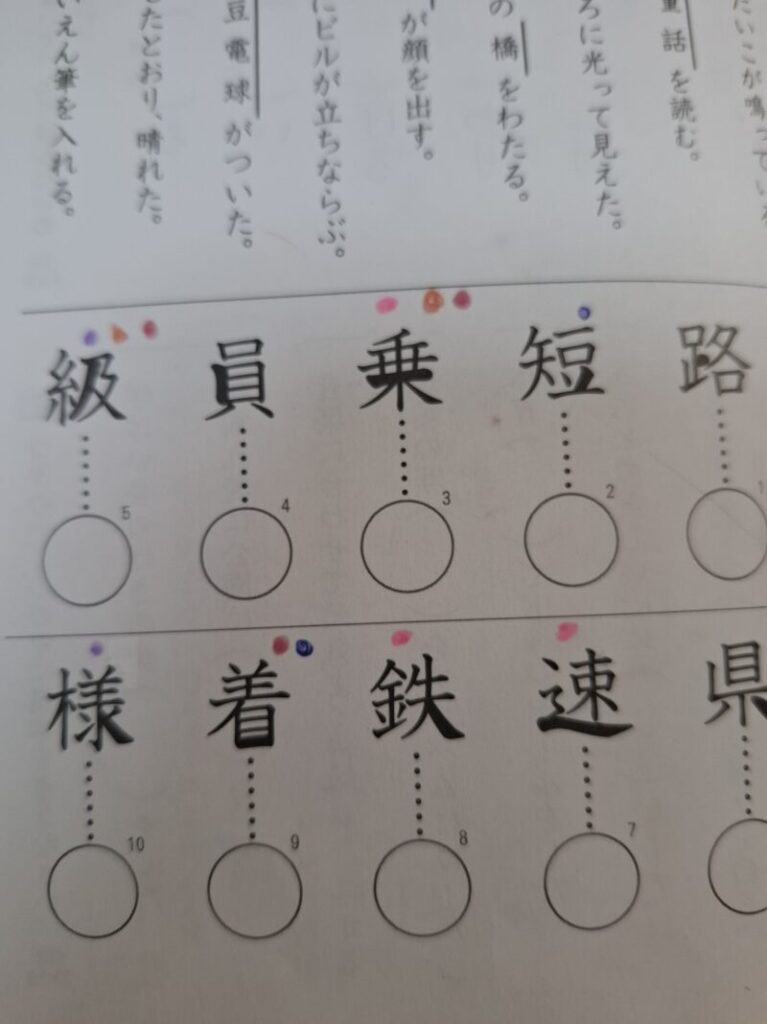

漢検過去問題集8級

- 発行 公益財団法人 日本漢字能力検定協会

- 価格 900円+税10%

- 2021・2022年度実施検定問題から13回分を収録

- 上位級の検定問題付き

- 検定問題の「実物大見本付き」

この問題集で勉強をした期間は、小3の10月~2月。

なぜ10月から始めたのかというと、

ちょうどその頃、小3の国語の教科書ワークが終わり、3年生の漢字を一通り学習し終えたタイミングだったからです。

この期間、毎日やっていたわけではありませんが、

過去問13回分を、3周はしっかり取り組みました。

問題を解くときは、時間を計りながら挑戦。

実際の検定時間は40分ですが、ソウくんはだいたい20分ほどで解き終えることが多かったです。

2月になってからは、特に集中的に漢検問題集に取り組みました。

前々日には、この問題集に付いている「実物大見本」を使って本番を想定した練習も実施。

実際の解答用紙に名前や受験番号を書いたり、

印刷ミスがないかチェックする箇所を確認したりと、

検定内容以外の細かな準備までできたのがよかったです。

見直しをする癖をつけてほしかったから、

「問題が早く解き終わっちゃったら一個ずつ丁寧に見直ししようね」

って声をかけていたのだ。

やってよかったこと

問題集には直接答えを書き込まず、ノートに書いて解くようにしていました。

その際、間違えた問題には必ず問題集に印をつけておくルールを決めていたのが大正解。

繰り返し取り組む中で、

「また同じところを間違えてる!」と気づけるので、

苦手ポイントがはっきり見える化されていきます。

本番前の復習では、その印をつけた問題を中心に確認。

効率よく見直しができました。

もっとこうすればよかったこと

間違えやすい問題がはっきり見えていたからこそ、

「よく間違える問題だけをまとめた復習プリント」を作ってあげればよかったな〜と、あとから思いました。

でも……あのときの私に、そこまでの余裕はなかった!忙しかった!

復習プリント作ってあげてたら…

もしかして満点合格できてたかも…?

なんて、ちょっと期待しちゃったりして。笑

次はどうする?もちろん7級も挑戦!

初めての漢検に1発合格出来てやる気が燃え上がったソウくん。

7級も挑戦すると言ってくれました!

7級は4年生の範囲。習う漢字は3年生より増えて642字です。

画数の多い漢字も増えてくるけど、合格を目標に頑張ってくれることを期待しましょう!

まずは4年生の国語の範囲の学習を終え、そこからまた2月の検定に向けて勉強をしていく予定です。

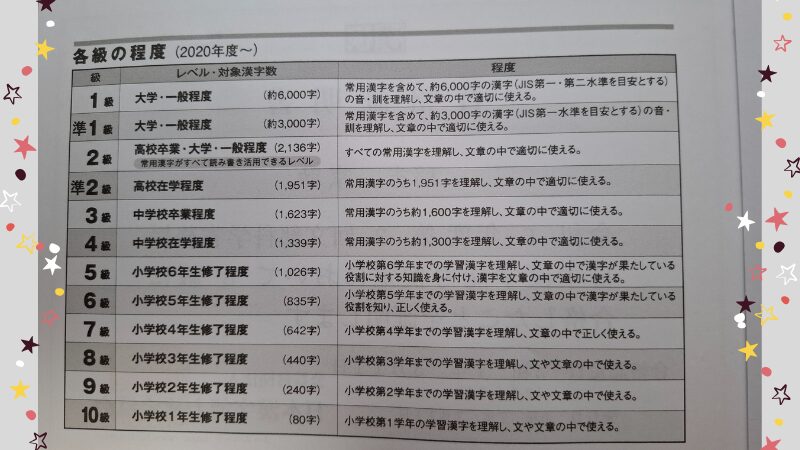

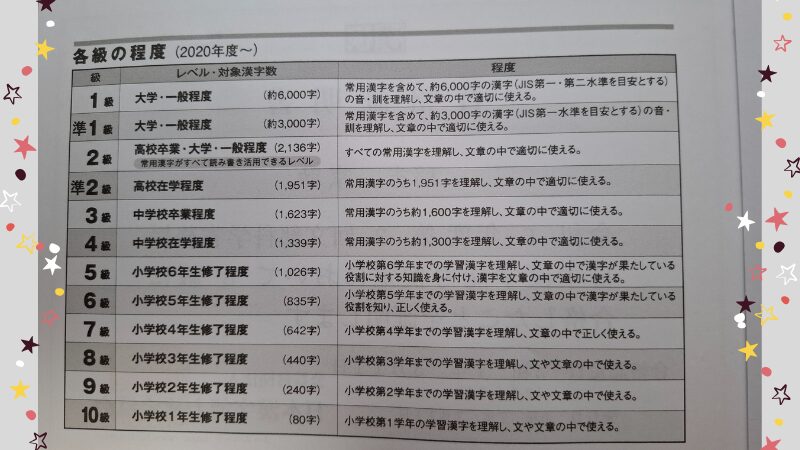

ちなみにこの先の級のレベルや対象漢字数がまとめられたものが検定結果資料に掲載されていました。

⇩こちら⇩

当たり前ですが、どんどん対象漢字数が増えてきますね…!

私は5年生あたりから漢字テストで良い点が取れなくなってきてつまづいた記憶があります。

そこから漢字の勉強嫌いに…。

対象漢字数が少ない10~8級くらいで漢検を受けて「合格 」という成功体験を手に入れることで、

この先の漢字の勉強へのモチベーションを上げてくれる効果もあると思います。

「低学年のうちは簡単に取れるから受けなくていいかな…」と思わず、

対象漢字が少なく、合格率が高い級だからこそ、一度受けてみることをお勧めします。

ソウくん、次は7級にチャレンジ!

この調子で、苦手だった漢字もちょっとずつ好きになっていけたらいいな。

「合格」って、やっぱり大きな自信になるね。

ムリせず、でもしっかりコツコツと!応援してるよ!

今回の記事のおさらい&ハナのひとりごと

今回の記事から学べること

大事なポイントをまとめたのだ!

✔小学3年生で初めて漢検8級を受けた体験談

漢字に苦手意識があっても「合格したい!」という目標があると乗り越えられる。

モチベーションが何より大切。

✔実際の得点・間違えた問題などリアルな記録

150満点中147点で2問ミス。おしい!

筆順と書き取り、家でもよく間違えていたところだった。

✔漢検対策で使った教材と勉強法の紹介

過去問題集を使って10月〜2月の5カ月間取り組み、問題集を3周した。

付録の実物大解答用紙での練習は本番前に効果的だった。

✔受けてみて感じたこと・親としての反省点

間違えやすい問題をまとめておけば満点も狙えたかも…という気づきも。次回に活かす!

✔次のステップ(7級)への意気込みとおすすめの考え方

8級の合格が7級へのやる気につながった。

難易度の低い今のうちに成功体験を重ねておくと、学年が上がっても前向きに漢字と向き合える土台になるのでおすすめ。

ハナのひとりごと

家庭でお勉強している子のブログを読んでいると、

「しっかり家で勉強してくれるなんて、なんてお利口な子なの?」

「うちとはまるでちがうわ…」

なんて思ってしまうこと、ありませんか?

でもね、でもね、

我が家の子どもも、そんなキラキラした存在ではありません!

やる気なんてすぐなくすし、油断するとゲームとYouTubeに夢中。

誘惑に弱くて、ごろごろするのが大好きな、どこにでもいる普通の小学生です。

そして私も、「勉強にしっかり寄り添う理想のママ」ではありません。

せっかく子どもが机に向かっているのに、私が昼寝してることもあるし、

マルつけをすぐしてあげるのが理想だってわかっていても、

つい後回しにしてたまっていくこと…しょっちゅうあります。

そんな「ちょっとだらしないけど、ゆるゆる頑張ってる家庭」もここにいます。

安心してください!

がんばりすぎなくても、合格できます◎

一歩ずつ、できることからやっていけば大丈夫。

我が家では漢検だけでなく、ほかにもいろいろな学びにチャレンジしています。

そんな我が家のゆるやかな学びの記録、またお時間あるときにのぞいてみてください♪

はじめからちゃんとできる人なんていないよね。

一緒にちょっとずつ挑戦して成長していくのが理想なのだ☆

コメント