- 年中さんの家庭学習の進め方がわかる

- 年中さんの子が家でどのくらいの勉強をしているのか、一例が知ることができる

- どんなドリルが良いか選ぶときの参考になる

年中さんのドリル学習、効果ある?

書店に行くと、幼児からできる様々なドリルが販売されています。

「やったほうがいいのかな?」「効果はあるのかな?」と気になったことはありませんか?

我が家の年中のナエくんは昔からドリルが大好きで、学ぶことに意欲的です。

遊びの延長で取り組んでいるうちに、先の学習への興味がどんどん広がっていくので、年中のレベルにとらわれず、様々なドリルに挑戦してきました。

私はドリルに取り組む息子の様子を見て、

書店で購入するドリルでの学習に確かな効果を感じているし、

おうち学習でも楽しく学びながら知識を積み上げて、賢い子に育てていくことは可能だと思っています。

この記事では、実際にこの1年で取り組んだドリルを振り返りながら、年中さんの家庭学習に役立つポイントをまとめました。

これから家庭学習を考えている方の参考になればうれしいです!

ナエくん

ナエくんきょうはぼくのおべんきょうのおはなしだよー☆

年中さんの家庭学習のポイント

まず考えたいこと。年中での家庭学習にドリルは必要?

家庭学習に対する考え方は家庭によって異なりますが、年中の子どもに対してドリルで勉強することが「絶対に必要」とは言えません。

机に座ってドリルを進めることを無理に強要することは逆効果になりかねないからです。

年中でドリル学習をする最大のメリットは、小学校で本格的に勉強が始まる前のウォーミングアップになるということ。

上手に進めることが出来れば、小学校で宿題が始まってもスムーズに取り組めたり、予習の効果で学校の授業に楽しく参加できたり、勉強が得意だと感じられ学びに意欲的になったり、メリットたくさん。

しかし、嫌がっているのに無理やりやらせたら、小学校入学前から「勉強」という言葉に拒否反応を感じるようになってしまうかもしれません。

ここでは、年中の学習を進めるときに頭に入れておきたいポイントをご紹介します。

「必須ではない」から無理強いしない

年中での家庭学習は必須ではありません。

遊びを通じて自然を学び、社会性や感覚を育んでいく時期。

無理に勉強を押し付けるよりも、生活の中で学びを取り入れるほうが大切です。

「勉強は楽しいもの」「新しいことを学ぶのはワクワクすること」、この気持ちが学びへの意欲に繋がります。

嫌がっているのに勉強を強制させると、小学校に入る前に学びへの興味を失ってしまうかもしれません。

もし楽しくないと感じている様子なら、無理に勉強をさせるのではなく、楽しさを感じられる方法を探していくのが大切です。

年中の学習はドリルだけではない

ドリルだけが学習方法ではありません。

絵本を読んだり、クッキングをしたり、外で遊びながら学んだり、様々な方法で学ぶことができます。

ドリルは1つのツールにすぎません。

ドリルを「遊び感覚」で楽しめるかどうかは、子どもの性格や興味によります。

ドリルが好きな子もいれば、あまり興味を持たない子もいます。

無理にやらせるのではなく、子どもの反応を見て取り入れていきましょう。

やる気がある場合はそのまま進める・やる気がない場合はやり方が合わないだけかも

やる気があるときは、そのやる気に任せて学習を進めるのが一番!

無理に止める必要はなく、興味を持っていることにどんどん挑戦させてあげましょう。

もしやる気がないと感じても、もしかしたらやり方が合っていないだけだった可能性もあります。

焦らず、他の方法やアプローチを試すことで、興味を引き出すことができるかもしれません。

勉強の本番は小学生から。

嫌がっているのに無理に進めて、小学校に入る前に勉強嫌いになったら困っちゃうのだ!

我が家が年中から家庭学習をしている理由

ナエくんが家庭学習を始めたきっかけは、2~3歳ぐらいのときにお兄ちゃんが勉強をしているのを見て、羨ましがったからです。

やりたくてたまらなくてお兄ちゃんの邪魔をしてしまうので、始めてみたのがこどもちゃれんじでした。

しかし、こどもちゃれんじはワーク部分がとても少なく、あっという間にやり切ってしまうというちょっと困った事態が発生。

ちゃれんじをやり切ってしまったら書店でドリルを購入する、この繰り返しの中で、だんだん学習レベルがこどもちゃれんじの内容と合わなくなり、コスト面で考えてもドリルのほうがたくさん学べるのに安上がりだったので、ドリルに一本化しました。

ちゃれんじはワークより、知育玩具が欲しい人向けだね。

最初はお兄ちゃんへの羨ましさから始まったと思いますが、今ではお兄ちゃんをライバル視している部分もあり、意欲が衰えることなくどんどん先の学習をやりたがります。

小さいころから毎日学習を続けていたおかげで、勉強が生活の一部となり、今では自然に取り組むようになりました。

もちろん、最近は面倒くさがる日もありますが、勉強が嫌というよりは、なんだか今日はやる気スイッチが入らないな…みたいな雰囲気なので、せっかく身に付いた良い習慣を続けていくために、やる気を出せるよう声をかけながら続けています。

今後も本人がやりたいと言ったことを尊重しつつ、私がもっとやってみてほしいことを学習に加え、楽しみながら続けていけるよう努めたいです。

いつもたのしいんじゃなくて、なんかつかれちゃったなーってなる日もあるよー。

でも、おわったらゲームしたいからがんばるの!

ドリル学習の時間と取り組み方

年中の子どもが集中できる時間

幼稚園児の勉強時間を調べていると多くでてくる情報が、幼児の集中できる時間は「年齢+1分」だということ。

年中の子どもだと「5歳+1分=6分」

幼児用のドリルの1ページは大人から見ると、あっという間に終わってしまい簡単すぎるように見えて

「こんなちょこっとやる意味があるのか?」と思ってしまうこともありますが、この集中できる時間の目安を知ると納得ですよね。

まずは6分を目標に、それ以上集中して勉強出来たら、「すごいね」って褒めてあげて良いのです。

積み重ねによって、集中できる時間は必ず伸びていくので、勉強時間にこだわりすぎず、まずは1ページだけやってみよう!と毎日進めていくのが大切です。

取り組み方

習慣をつけるためには、「○○をしたあと」や「○○をするまえ」など、他の行動とセットにして予定に組み込むのがおススメです。

「遊んだあと」などお楽しみのあとや、「おやつのまえ」「食事の前」などの空腹時の勉強は、やる気スイッチが入りにくいことが多いので、できたら「お楽しみの前」「空腹を満たしたあと」にお勉強時間をもってくるのが良いと思います。

集中力を切らさないために、目につくところやすぐ手に届くところに、おもちゃや気になるものがない状態に環境を整えてあげるのが理想です。

ナエくんの場合

平日は幼稚園から帰宅しておやつを食べた後に15分ほど、休日は朝食後と午後は昼食後か夕食後のどちらかで、計2回15分ほどの勉強タイムをとるようにしています。

お兄ちゃんの勉強タイムと一緒に始め、ナエくんのほうが先に終わる流れです。

同じタイミングで始めると、みんなで勉強の雰囲気を作れて集中しやすくなり、勉強モードへの切り替えもスムーズ。

お兄ちゃんと一緒に始めることで「勉強は特別なことではなく、毎日の当たり前の習慣」として定着しやすくなったと感じています。

短時間でもコツコツ続けることで、無理なく学習の土台を作ることができました。

勉強が終わった後は自由時間にしているので、ナエくんも「終わったら好きなことができる」と思うと、気持ちの切り替えが早くなり、集中しやすくなっています。

それぞれのドリルの選んだ理由と感想

年中で使ったドリル一覧

| 教科 | ドリル名 |

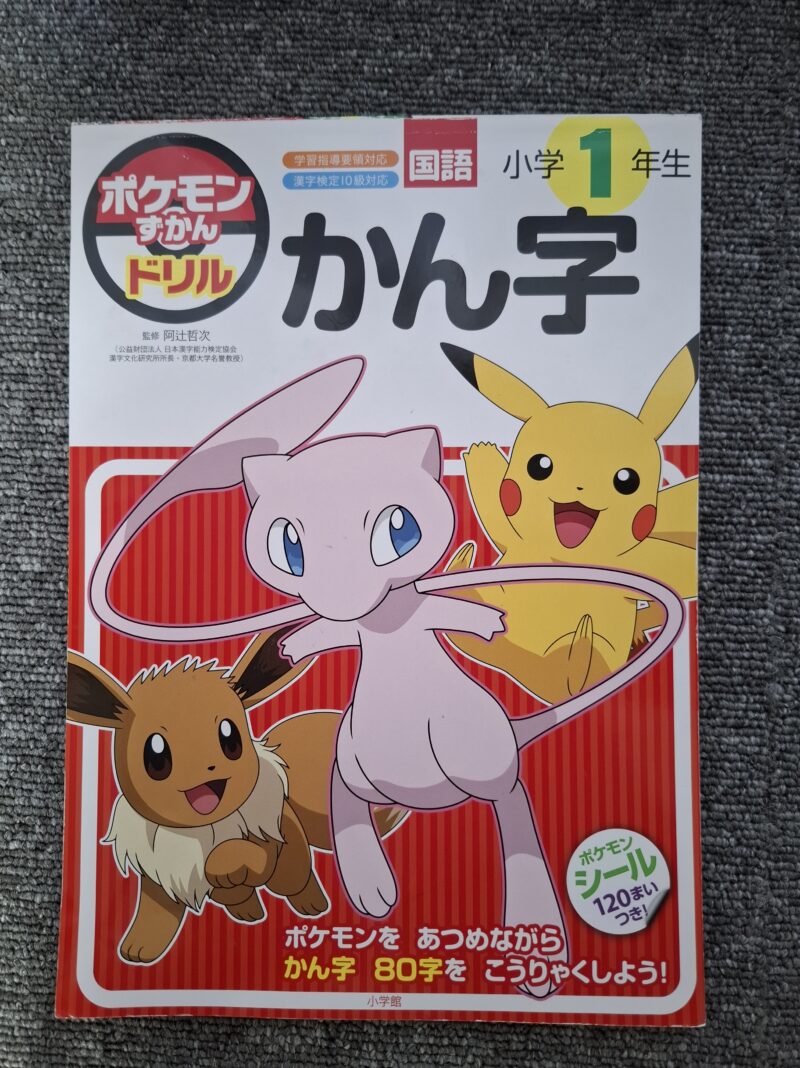

| 国語 | ・KUMON ぶんのおけいこ 年齢目安5・6・7歳 ・実務教育出版 なぞらずにうまくなる子どものひらがな練習帳 ・永岡書店 小1・2年生のこくごクロスワード ・小学館 ポケモンずかんドリル かん字 小学1年生 |

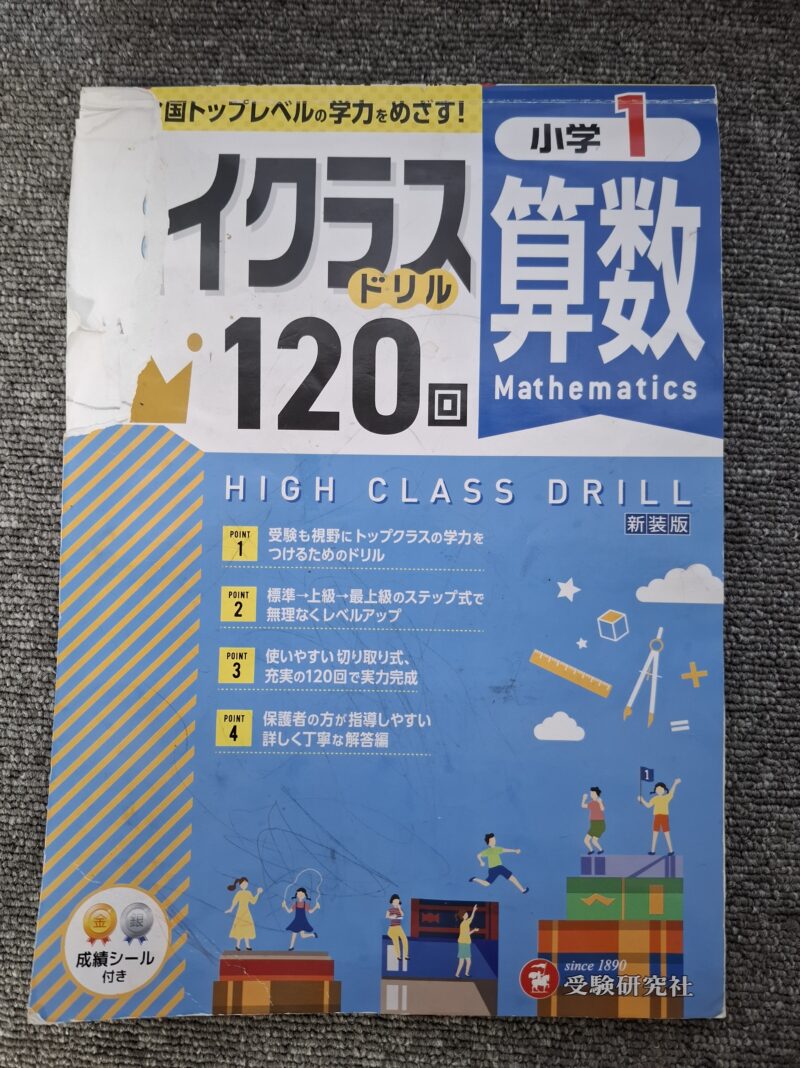

| 算数 | ・KUMON とけいのおけいこ 年齢目安5・6・7歳 ・くもんの小学ドリル すう・りょう・ずけい 1年生 ・リベラル社 mofusand学習ドリル たしざんひきざん 小学1年 ・受験研究社 小学ハイクラスドリル120回 小学1 |

この1年間に使用した8冊のドリルの総額は7,615円でした。

通信教材の2か月分ほどの金額で、1年たっぷり勉強できたので、とてもリーズナブルに学習できたと思います。

国語

国語のドリルの選び方

「年中さんの国語のドリル何から始めようかな」と思ったら、「ひらがな」から入るのがベストだと思います。

文字を書くことに興味を持ち、見よう見まねで書き始める時期、すでに書けるよ!という子もいるでしょう。

でも、まだ形や書き方が怪しい子も多いのではないでしょうか。

せっかくなら、正しい筆順で、正しい形で書けるように、「覚えたひらがなをたくさん書くこと」を目的にドリルを選んでいくのがおススメです。

「ひらがな」書けるようになったら「カタカナ」、そのあとは「文の勉強」やドリルに限らず絵本などを使って「文章を読む」ことを取り入れていくと良いでしょう。

「文字を書く・文字を読む・文を書く・文を作る」と学習を広げていくと良い流れで進めていくことができます。

- ひらがな

- カタカナ

- 文を読む

- 文を作る

- 1年生の漢字

我が家で使用した国語ドリル

⇩我が家ではこちらのドリルを使用しました。ひとつの参考にしてください。⇩

| ドリル名 | 選んだ理由と満足度 | 感想 |

| KUMON ぶんのおけいこ 年齢目安 5・6・7歳 | 満足度 ★★★ 年少のあいだに「ひらがな」や「カタカナ」のドリル学習は終えていたが、完璧に覚えているわけではなかったので、反復練習以外の、楽しく文字を書く学習を探していた。 「と」や「の」などのくっつき言葉を学びながら、字の練習もできそうで一石二鳥だと思い、購入してみた。 | ひらがなとカタカナの練習ドリルを終えたが、お手本を見ないと書けない文字があったので、文字練習の延長として選んだ。 内容は1人で進められるくらい簡単だったので、どんどん進めてしまい、1カ月ももたずにやり切ってしまった。 (あまりにも早く終わってしまうと、今年はドリル代がいくらかかるのかと心配になります。) |

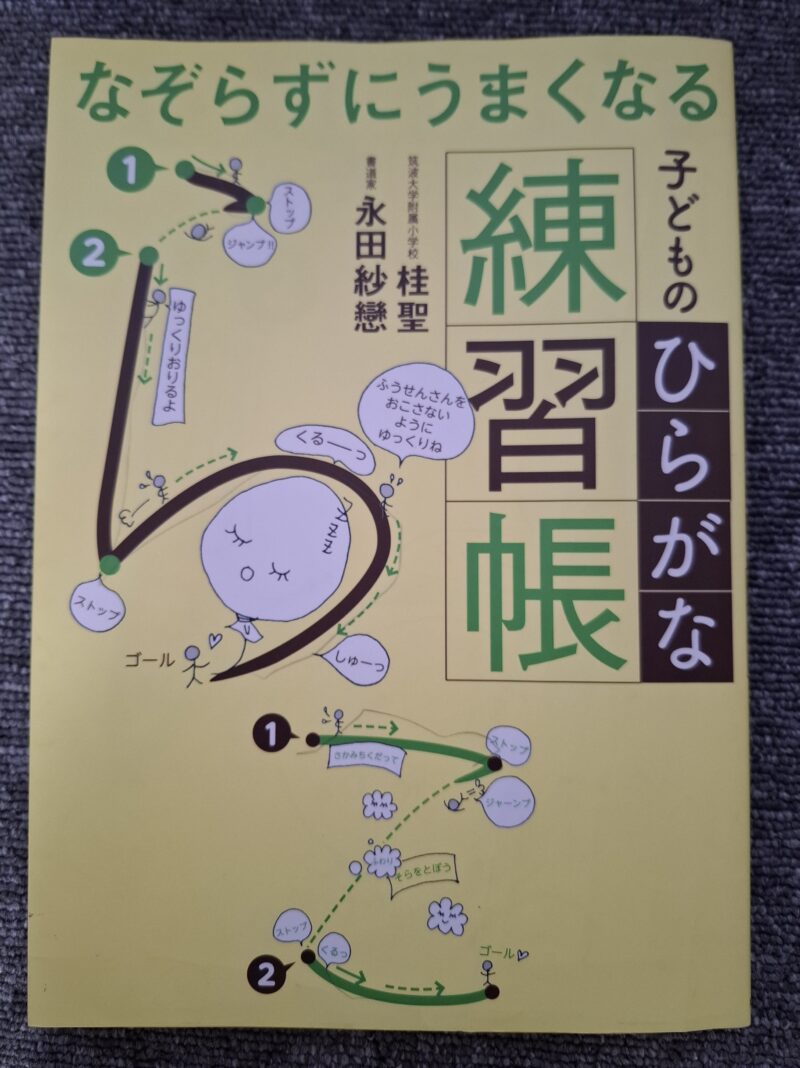

実務教育出版 なぞらずに上手くなる子どものひらがな練習帳 | 満足度 ★★★ ひらがなのドリルを終え一通り書けるようになったが、形がまだ綺麗ではなかったので、選んでみた。 1文字ごとに1ページ使って、綺麗な書き方が解説されているので、とても見やすいのが魅力。 | 綺麗な字を書く意識をしてほしくて選んだ。 テキストのお手本を見ながら練習しているときは、形を意識しているようだったが、 身に付いたかは難しいところ…。 練習帳だけど、練習するスペースがちょっと少なかったかなと思う。 お手本の文字には綺麗に書くコツがイラスト付きで書かれていて、とても参考になった。 |

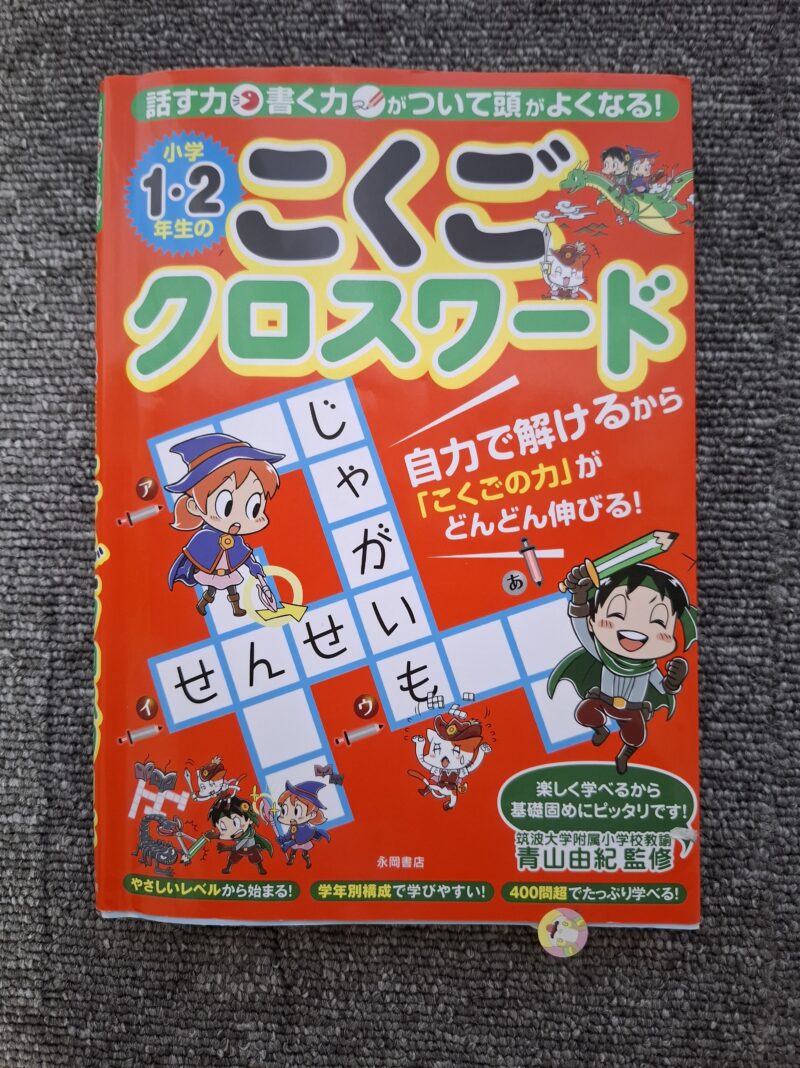

永岡書店 小学1・2年生のこくごクロスワード | 満足度 ★★★★★ 「ひらがな」「カタカナ」を極めたくて購入。 クイズを解きながら文字を書く練習が出来るので選んでみた。 | クロスワードの解答を書くときに「今日はひらがなで!」「今日はカタカナで書こう!」と決めて解いた。 ひらがなやカタカナの知識が定着しているか、遊びながら確認したかったのが目的。 クイズの内容は年中には難しいものもあったので、答えを教えながら解いた。 |

小学館 ポケモンずかんドリル かん字 小学1年生 | 満足度 ★★★★ 漢字のお勉強がしたいと言い始めたので書店にドリルを探しに行ったら大好きなポケモンがあったので購入。 | 中もポケモンのイラストがたくさんで、ポケモンのシールもついていたので、楽しく取り組んでいた。 1年生の漢字が一通り学べるが、反復練習が少ないので、何も見ないで書ける状態にはならなかった。 読む力はついた。 |

「楽しく進める」が基本方針なので、ひたすら書き続けるようなのではなく、遊びながら学べるドリルを選ぶ意識をしました。

書店で探すときも、一緒に中身を確認して「やってみたい!」と思うかの確認を必ずしています。

ナエくんはどんどんドリルを進めてしまうので、簡単すぎず、難しすぎない適度なレベルを見極めるのがとても大切。(どんどん終わらされてしまうとお財布が悲鳴を上げます。)

国語学習は、たくさん「ひらがな」や「カタカナ」で言葉を書く練習をすることに重点を置きました。

年少の時に「ひらがな」「カタカナ」ドリルは終わってしまったので、反復練習のドリルは使用せずに文字を書く方法はないかなーと探していたところに見つけたのが「クロスワード」。

クイズを解きながらとても楽しく文字の学習ができました。

文字を書く練習に「クロスワード」はとてもおススメです。

子供用のひらがな・カタカナで解けるクロスワードドリルは選択肢がとても少なかったので、たくさん増えたらいいのにと思っています。

ドリル以外では、絵本を使って音読の練習をしたよ。

算数

算数ドリルの選び方

算数の基本、まずは「数字」を書くところから。

数字が書ける、読めるようになったら、かずのドリルにチャレンジしてみると良いと思います。

幼児用のかずのドリルと小学校1年生のかずのドリルは、難易度が大きく違うように見えないので、ドリルを選ぶときは幼児用と1年生用両方を確認してみてください。

かずの勉強が終わった後は、時計や1桁の足し算・引き算など、1年生の学習範囲はそこまで難しくないので、挑戦してみたら、お兄さんお姉さん気分が刺激されて、やる気を出してくれるかもしれません。

- 数字

- 1年生の範囲の算数全般

我が家が使用した算数ドリル

⇩我が家が使用した算数ドリルの一覧です。参考にどうぞ⇩

| ドリル名 | 選んだ理由と満足度 | 感想 |

| KUMON とけいのおけいこ 年齢目安 5・6・7歳 | 満足度 ★★★★★ ぴったりの時間以外もわかるようになってほしくて購入。 1冊かけて時計の読み方を学ぶので「よくわからない」が発生しにくい。 | 特に教えた記憶もなく、これを1冊終えるころには時計が読めるようになった。 徹底的にじっくり学習が進んで行くので、「9時ちょっと前」のような短針がほぼ10の時間でも引っ掛かることなく理解が早かった。 |

| くもんの小学ドリル すう・りょう・ずけい 1年生 | 満足度 ★★★ 図形の学習をしたくて購入。 本当は「図形だけ」を極めたかったが、図形だけのドリルが見つからなかった。 | 数の学習はすでに終わっていたため、図形に特化したものを探していたが、なかったのでこちらを購入。 図形問題はあるが少なく、「かず」の問題が多い印象で、「かず」はすでに年少でやっていた勉強だったので、簡単ですぐに終わってしまった。 1年生の学習を一通り学びたい場合は適しているドリル。 |

| リベラル社 mofusand学習ドリル たしざんひきざん 小学1年 | 満足度 ★★★★★ 猫の可愛さに惹かれて購入。 シールもついており、中も猫のイラストたくさん。 問題にも猫が登場ですべてが可愛い。 | たしざんひきざんのドリルは、どこも似たような内容なので、可愛さでこちらを選んだ。 可愛いにゃんこが登場するので、ニコニコしながら学習していた。 幼稚園児はシールが大好きなので、可愛いシールもとても嬉しい。 |

受験研究社 小学ハイクラスドリル120回 小学1 | 満足度 ★★★★★ 1年生の算数の範囲が一通り終わってしまったので、2年生の学習に進む前に仕上げとしてハイクラスドリルを購入。 | 長男のときに2年生のハイクラスドリルを使ったことがあり、そのときは難しい問題もあり驚いたのだが、1年生のハイクラスドリルはそこまで難しい問題はなく、自力で解けるものが多かった。 図形問題では悩んでいることが多かったので、図形だけを強化できるドリルがあればいいのに、と思った。 |

1桁の計算と簡単な2桁の計算は年少の時にできるようになったナエくん。

年中の1年間は1年生の学習範囲が定着しているのかの確認を進めていきました。

計算ドリルはどれも似たような内容なので「好きな見た目」で選び、時計や図形の学習はシンプルで学習しやすい「くもんのドリル」を選びました。

ハイクラスドリルでは図形の問題だけ苦戦していたのでもっと学びたいところですが、書店で探しても図形の能力を極めるものって見つからないのですよね。

上の子のときも探したことがあるのですが、なんでないんだろうと不思議に思っています。

(苦手な子、結構いると思うんだけどな。)

見つけられていないだけなのでしょうか…。

ドリル以外には、図形パズルを買って普段の遊びに取り入れたよ。

効果はわからないけど、すごくハマってたから購入してよかった!

幼児期から毎日家庭学習を取り入れることのメリット

最初に年中で「家庭学習は必須ではない」と言いましたが、必須ではないけど出来そうならぜひやってみてほしい!!というのが本音です。

ここでは取り入れて良かったと思っているメリットを書いていきますので、ぜひ参考にしてください。

落ち着いて座って学習できるようになる

家庭学習を通じて、少しずつ「学ぶ時間」と「遊ぶ時間」を区別することができるようになり、集中して座って学ぶ習慣がつきます。

これは、小学校に上がったときの学習態度にも大きな影響を与えます。

「落ち着いて座って学習する」この切り替えが出来る子とできない子の差を見せつけられるのが、小1の初めての参観日。

45分座っていることが出来ない子って意外と多いのです。

家で座って学習する練習をしておくことは、学校生活に楽に馴染めるようにするための助けにもなるはずです。

集中力がアップする

毎日少しずつ学習を積み重ねることで、集中力は確実にUP。

気が付いたら30分以上勉強してた!みたいな日が出てきたりするし、頭を使ったり集中力が必要な遊びも大好きになります。

幼児期から習慣として学習に取り組んでいるため、小学校に入ってからの宿題にも自然と適応しやすくなり、抵抗なく取り組むことが出来ます。

自信に繋がり、向上心が生まれる

毎日の学習を通して自分の成長を実感できるため、学習に対する自信がつきます。

「自信がある=勉強が好き」にもつながるので、どんどん積極的にポジティブに挑戦できるようになります。

できたことに対する達成感や、少しずつ進んで行くことの楽しさを感じることで、学びに対する意欲が高まります。

「ちょっと難しそうなドリルができる」というのはとても嬉しいようで、もっともっと学びたいと、次に進む力にもつながります。

幼稚園の参観日で、「うちの子、こんなことできるの?」って感動したことありませんか?

好奇心旺盛な年中さん、やる気をうまく引き出せれば、びっくりするくらいの能力を見せてくれるかもしれませんよ。

この記事の大事なところはここ!&ハナのひとりごと

この記事の大事なところはここ!

記事の要点をまとめたのだ~😊

- ✔年中さんの家庭学習の進め方

-

ドリル学習は、落ち着いて座っていられるようになったり、集中力UPしたり、小学校入学前の準備としてのメリットがたくさんある。

しかし、楽しめるか楽しめないかは、人それぞれなので、無理強いは禁物。

ドリルを嫌がったら、別のアプローチを検討しよう。 - ✔どんなドリルを選べばよいか

-

まずは「ひらがな」や「数字」、小学校で最初に習う学習を始めてみて、対象年齢は参考程度に、子どものレベルに向き合いながら進めてみよう。

ドリルは子どもと一緒に選び、「やってみたい」と言ったものを選ぶことが大切。

可愛さや好きなキャラクターで選ぶのもよし。

ハナの個人的なおススメ➜クロスワード - ✔年中の子の勉強量

-

幼児の集中できる時間は「年齢+1分」なので、年中児は6分くらい。

ナエくんは15分から20分くらい集中できることもあるので、積み重ねによって集中力は上がる。

ハナのひとりごと

ドリル学習の時間は、習慣を身につけるだけでなく、親子のコミュニケーションタイムにもなりました。

毎日のドリルを通して、子どもと一緒に学びながら会話をすることで、学習の理解が深まり、親子の絆も強まった気がします。

私が今回紹介したドリルは、小1向けのものが多く、年中向けのものではありません。

小さいころからドリル学習をしていたため、結果的に先取りになっていますが、先取りが重要なのではなく、親が子供の学習に寄り添い、適切なレベルを見つけ出すことが一番大事。

無理なく学習を進めていくために、自分の子どもにとってちょうど良い難易度を見極めることに力を入れてみてください。

気分は専属家庭教師!

ドリルを通じて、学習に対する集中力や向上心が育まれ、達成感や自信がつきました。

国語や算数のドリルは毎日の習慣として無理なく進められ、ナエくんは今のところ学びに対してとてもポジティブな子だと感じています。

これからも学習を楽しいものだと思ってもらえるように、彼に合った学び方を見つけていけたら良いと思います。

大事なのは、子どもに合ったペースで楽しく学ぶこと!

一緒に楽しく学びながら成長していこう🎵

ドリル選びに悩んだら

「自分がやるならこれは楽しいのかな?」

って考えてみるのだ!

コメント